🌟 「働く」を支える——そこにある誇りと喜び 🌟

生活支援員 菅原 圭佑

就職に悩んでいた時、ゼミの教授に言われた「君は福祉に向いている」の一言。それをきっかけに気づいたのは、ずっと「福祉」に関わる道を歩んでいたこと。そして訪れた「わらび」で、旋盤機械の前で黙々と鉄を削る利用者さんの姿を見た瞬間、「彼らの働くを支えたい」と強く思った——それが、この仕事を始めた理由でした。

🔹 「働く」とは何か?問い続けた10年 重度の障害を持ち、高齢化が進む利用者さん。彼らにとって「働く」とは何なのか?迷うこともありました。でも、作業を楽しみ、仲間や支援者から「すごいね」「ありがとう」と声をかけられ、嬉しそうに笑う姿を見るたびに確信しました。

「役割があるって、嬉しくて誇らしいことなんだ」

💡 ただ支えられるのではなく、社会の一員として生きる 働いてお金を稼ぎ、そのお金で好きなことをする——それは、ただの作業ではなく、人生に誇りを持つこと。利用者さんが社会の一員として輝く姿が、私の原動力です。これからも、彼らの「働く」を支え続けます!✨

🌟 知的障害者の今むかし——社会の変化と希望 🌟

生活支援員 田内 伸一

1986年、私が知的障害者の入所施設で働き始めた頃、日本の知的障害者数は約31万人。最近は約127万人と、まさに時代が変わりました。

🔹 かつては「見えなかった」存在 昔はサービスが少なく、偏見も根強い時代。軽度の方は「要領の悪い人」とされ、重度の方は家族がすべてを背負う——それが当たり前でした。街や電車で障害者を見かけることすらほとんどなかったのです。

🔹 支援の進化——社会へとつながる道 2003年の支援費制度の導入は、大きな転機でした。障害サービスが広がり、株式会社やNPO法人も事業を展開。今ではサービスの量は格段に増えました。質については???ですが、街に障害者がいるのが「普通」になりました。

💡 時代が変わり、可能性が広がる 「生きづらさを抱えた人が、社会と自然につながる」——それは昔では考えられなかったこと。でも今、そんな未来が現実になっているのです。これからも、さらに希望ある社会へ!

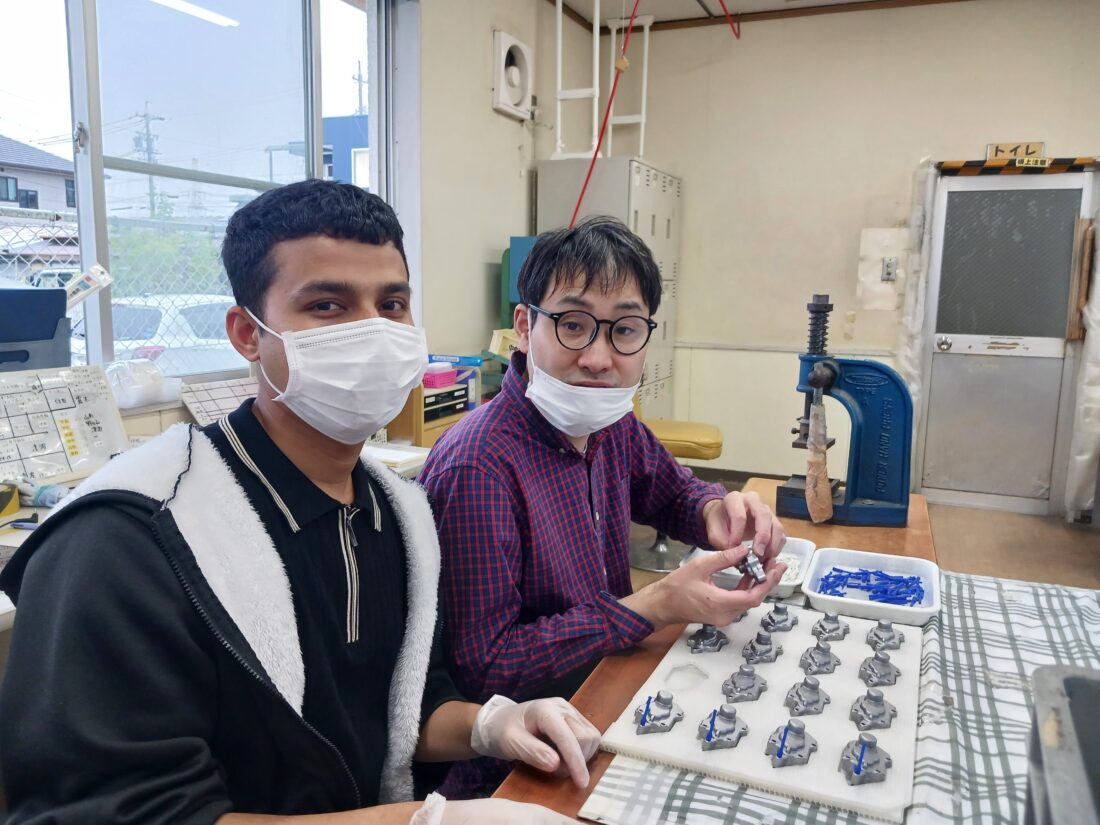

🌟大志を抱いて、未来を切り拓く! 🌟

相談支援事業所わらび・ヘルパーステーション笑の家

施設長 柿下 大悟

あさみどりの風の「誰もが援け合いのなかで共にくらし、共にそだちあう地域文化をつくる」という理念には、国籍や文化を超えたつながりを大切にするということも含まれています。昨年度から、この理念のもと海外出身の2名の仲間が加わりました。

Tさんは「生活に困っている方の支えになりたい」という強い想いを持ち、障害者支援の仕事に取り組んでいます。故郷の家族を支えながら、日本で学んだ知識と経験を活かし、将来母国でも同じような支援の仕事をしたいという夢を持っています。

一方で、Aさんは幼い頃から日本のアニメに親しみを抱き、「いつか日本で学びたい」という夢を実現するため来日しました。現在は介護福祉士の資格取得を目指しながら経験を積み、将来的には母国で福祉施設を立ち上げるという目標に向かっています。

お二人の姿勢や志は、私たちに新たな風を吹き込み、「共にそだちあう文化」を築く大きな原動力となっています。彼らとの関りを通して、新たな学びや気付きを得ながら、その道を共に歩んでいきたいと考えています。

🌟 アートと福祉が交わる奇跡に出会った! 🌟

サービス提供責任者 近藤 竜也

第24回愛知県知的障害関係施設職員等研究大会に参加しました!特に心に響いたのは、社会福祉法人さふらん会・宮崎祐弥さんの発表。

🎨 「顔をコピーする」日課がアートに!? 井口直人さんは20年以上、コンビニのコピー機で自分の顔を写し取る習慣を持っています。驚くべきは、それが地域に自然に受け入れられていること!

はじめは不思議に映ったかもしれないこの行動も、長年続けるうちにコンビニの店員さんにとっては「いつもの光景」となり、特別視されることなく地域の日常に溶け込んでいきました。さらに興味深いのは、店員さんがコピー機のガラス面を拭く作業をマニュアル化し、通常業務の一環として組み込んでいる点。つまり、井口さんの行動は「特別な支援」ではなく、「当たり前の対応」として自然に受け入れられているのです。

✨ 日課がアートへと昇華し、展示会へ! 支援者や地域の温かい関わりが、このユニークな習慣を「アート」として開花させました。そして井口さんは「ヘラルボニー」と契約し、アーティストとして活躍中!「異彩を、放て。」の理念のもと、福祉の枠を超えた新たな価値を生み出しています。

🌱 支援とは「正す」ことではなく、「個性を活かし、社会とつなぐこと」 井口さんの活動は、地域の理解と関わりがあってこそ実現した奇跡。「好き」や「得意」が社会に自然に溶け込み、力として開花する——そんな希望を胸に、次の一歩へ!✨

私たちわらびの相談支援専門員の仕事について、紹介させていただきます。

相談支援事業所わらび 川北 小有里

現在「わらび」をご利用されている方は、日中活動の場やグループホーム(GH)、移動支援などのサービスを利用されています。このようなサービスを利用するためには「サービス等利用計画」(高齢分野では「ケアプラン」と呼ばれるもの)の作成と、受給者証の発行が必要です。ご本人やご家族でサービス等利用計画を作成する場合もありますが、多くは相談支援事業所に依頼されます。私たち相談支援専門員(深田、川北、森田、露木(兼務))が、ご本人やご家族の状況をお伺いし、障害福祉サービスを利用してどのような生活を送りたいか希望を聞いて計画を作成しています。

また、みよし市から委託を受けている相談支援専門員は、「みよし市くらし・はたらく相談センター」(みよし市役所の西側、JAの建物内)に勤務しています。障害福祉サービスの利用の有無に関わらず、地域の方々の様々な相談をお受けする業務や、障がいのある方々が幸せに地域で暮らしていけるよう、様々な部会運営も行っています。

さらに、令和7年度10月からは、みよし市の取組として三好丘駅にある「おかよし地域包括支援センター」に相談支援専門員とコミュニティーソーシャルワーカーが派遣されます。この重層的体制整備事業(関係性豊かな地域づくり)を担うモデル事業に深田が派遣されています。(そのため、深田と「わらび」でお会いする機会は少なくなっています。)

相談支援専門員はアウトリーチ(外へ出てアプローチ)が多く、見えづらい業務内容だと思います。ここでは書ききれませんがご本人やご家族が困っていること、ちょっとしたことでも構いません、どれくらいお役に立てるかわかりませんが一緒に悩み考えていけるサポーターになれたらと思っています。気軽にいつでも声をかけてください。

「愛知県知的障害者福祉協会主催 相談支援部会研修会に参加して」

相談支援事業所わらび 深田明男

今回参加した研修テーマは「居住支援について」で、講師は様々な理由で住居が見つかりにくい方々の支援を総合的に担っている「住まいサポートなごや」の柳田氏でした。

私は、普段は相談支援専門員として「障がいのある・なしに関わらず、互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する地域社会の実現」を目指し、当事者やその家族の支援を行っています。その中でも「住まい」の問題はとても重要です。

住居の老朽化や、仕事ができなくなり生活保護を受けることになったりすると、やむを得ず住居を変更しなければならないこともあります。その際に、障害者手帳を所持していることや生活保護受給者であることが理由で、住まいの選択肢が限られ、なかなか新しい住居が見つからない状況を何件も目にしてきました。この課題に対し、居住支援をしていく何かヒントが見つかればと思い参加しました。

研修では、国の居住支援施策や名古屋市の取組み事例に触れ、以下のことを改めて感じました。

・住居が見つかりにくい人に対しての支援だけでなく、物件を貸す側に対しても居住についてケースを通して話し合える場が不可欠である。

・そのためには、まず協力いただける大家さんや不動産事業者の方々とのネットワークを広げることが大切である。

・市内及び近隣の不動産事業者等を訪問して、支援機関の説明等を行い、関係性を深めていくことが大切である。

これらの考えを基に、大家さんや不動産事業者の方々と相談支援専門員の話し合いの場を定期的に設けたり、入居中のトラブルなどについての相談対応、居住支援活動の普及や啓発、セミナーの開催などを実現する取り組みを進めていきたいと考えています。

地域共生社会実現への一歩

生活支援員 深谷彩子

三好ヶ丘にある認知症カフェ「わらかど」は、8のつく日に開催されています。私は、その木漏れ日が差し込む穏やかな空間で3カ月に1回、音楽レクリエーションのお手伝いをしています。参加者の皆さんと季節の歌を歌ったり、楽器を演奏したり、体を動かすゲームをしたり、バラエティ豊かなプログラムを楽しんでいます。わらびからも利用者の方数名と職員が参加しています。

今まで参加する中で特に印象的だったのは、即興ピアノ演奏のセッションです。「春の思い出」をテーマに対話をしながら、参加者に思うままにピアノの鍵盤を押してもらい、それに合わせて私が伴奏をつけるという形で行われました。最初は「ピアノなんて弾けないわ」と遠慮していた方も、恐る恐るピアノに触りながら少しずつ話を聞かせて下さいました。その中で、亡くなったお母さまやご主人の話、ご自身の若い頃の話などを語る中で、涙ぐむ方もいらっしゃいました。語られる言葉を通じてその人の人生に触れ、皆で一緒に笑ったり泣いたりして、優しくも心が激しく動く体験をしました。

いま、地域共生社会の実現に向けて様々な取り組みがされています。あさみどりの風の法人理念にも示されていますが、その意味は広く支援者である私たちが実際にどの様に行動すれば良いかは少し分かりづらさがあると感じていました。『わらかど』での活動を通じて、障害や認知症の有無に関係なく、誰もが自然に関わり合い、共に生きていく姿に触れ、そこから生まれる柔らかな空気を感じています。このような風景が日常の一部として溶け込んでいくことが、地域共生社会の実現につながっていくのかなと思います。これからも、この歩みを楽しみながら、自分なりの形で地域共生社会の実現に関わっていければ嬉しいです。

BCP研修の報告

生活介護事業所わらび 生活支援員 加藤晃一

1月25日の午後、BCP研修に参加しました。

研修の流れ

1、法人のBCP全体像の共有と基本方針の確認

まず、法人のBCP(事業継続計画)の全体像を共有し、災害時の基本方針を確認しました。

2、事業別のBCP重要項目の抽出

次に、事業ごとに重要な項目を抽出しました。生活介護事業所のグループでは、以下のことを確認しました。

・避難場所と避難方法

・出勤簿での安否確認

・タイムスケジュールに外出の把握を反映

3、訓練

災害発生時に迅速かつ効率的に業務を継続するため、必要なリストや計画を作成する訓練を行いました。以下のポイントに分かれて取り組みました。

・施設備品リストの作成

耐震対策や転倒防止を確認。(新たなスタッフの視点から危険な避難路に気づくことができました。)

・緊急連絡先リストの整備

職員や地域医療機関、関連施設の連絡先を確認・整備しました。

・備蓄品リストの作成

飲料水、食料、医薬品、簡易トイレ等の保管場所を確認しました。(屋外の倉庫や屋根裏部屋の備品確認をしましたが、場所の情報共有が徹底されていなかったことがわかりました。)

参加して感じたこと

これまで防災については担当者が中心に考えてきましたが、他のスタッフが加わることで、様々な気付きがありました。今後は研修等を含め全員で防災情報を確認し、見直しを行い実践していくことが大事だと感じました。支援と同じですね。災害や感染症・・・どちらも起こって欲しくはありませんが、皆さんの安全と健康を守るために、平時である今だからこそ準備をし、安心安全な環境をつくっていきたいと思います。

「支える人を支える」ために

生活支援員・衛生管理者 菅原圭佑

突然ですが、みなさんは「衛生管理者」という職務をご存知でしょうか?

衛生管理者とは労働者の健康や安全を守るために衛生管理を行う専門職です。私は日々利用者支援に従事しながら、衛生管理者としての職務も担っています。

衛生管理者の業務は多岐に渡りますが、今回は「職場巡視」についてご紹介します。職場巡視とは、定期的に職場内を巡回し、危険箇所や業務上不便なところがないかを確認し、改善を促すことや助言をする業務です。最近は自然災害が多く、当施設のある愛知県でも南海トラフ地震発生が懸念されているため「もし今地震が起きたら」と想像しながら巡視をしています。建物自体の異状や家具等の固定状況、導線上に物がないかなどの確認は特に気を付けています。また、職場環境等を確認し、備品の新調をはじめとした業務効率化の提案なども行っています。もちろん、私の視点だけではなく、実際に働いている現場職員の意見を聞き状況確認を行うよう心がけています。

私は日々の利用者支援と同様に、衛生管理者としての仕事もやりがいを持って取り組んでいます。当施設の職員は、誰もが責任感が強く利用者さん思いです。しかし、その反面自身を顧みず、相手を優先してしまいがちなところもあるように感じています。「誰かのために」という精神は素敵なことだと思いますが、私は「いい支援」は「自身の心身の健康」の上に成り立つものであり、「自己犠牲」であってはならないと思っています。そうならないためにも、職員の健康や現場の状況を把握し、より安全で働きやすい職場環境を目指していきたいです。至らぬところも多々ありますが、これからも「支える人を支える」ため日々の業務に邁進していきます。

職場環境の改善とは

共同生活援助事業所わらび 管理者 重松朋博

わたしはICT導入など複数のテーマに参加しましたが、テーマは違っても要点は同じでした。まず業務現状を整理し、業務として何を一番大事にするかを意識しながら、何を効率化、省力化したいのかを明確にすることが肝要とのことでした。自分の経験からも福祉現場での傾向として、社会で必要不可欠な仕事なのだから、必要な時には仕事優先になって仕方がないというものがあるように思います。そのような傾向も、やむを得ず事実である部分が多いのですが、この研修を受け、必要な時に無理なく仕事に取り組める仕組みに最大限なっているかは、それ以上に重要だと感じました。働き方の見直しや業務の効率化、省力化に尽力を十分にせず、職員にその負担を強いては、人材確保の面で、この業界の未来はないとあらためて感じました。

まだ整理し始めたばかりですが、法人での事業のみならず、この業界の安定持続できる業務スタイルの確立を目指し、尽力していこうと思います。

最近の投稿

- お出かけしてきました!

- 🌟 「働く」を支える——そこにある誇りと喜び 🌟

- 🌟 知的障害者の今むかし——社会の変化と希望 🌟

- 🌟大志を抱いて、未来を切り拓く! 🌟

- 🌟 アートと福祉が交わる奇跡に出会った! 🌟

カテゴリ

- わらび (23)

- 行事・イベントギャラリー (15)

- お知らせ (9)

- 和來うどん (3)

- 未分類 (2)