「ちょうどいいお出かけ」―親子日帰り旅行―

生活支援員 菅原圭佑

11月、当施設では初めての試みとして「親子日帰り旅行」を開催しました。これまでの旅行は泊りがけが中心でしたが、体力面や参加のしやすさを考え、今回は気軽に楽しめる日帰り旅行を企画。行き先は南知多です。

昼食は名物で知られる「まるは食堂」。テーブルに並んだ料理は想像以上のボリュームで、思わず歓声が上がりました。中でも印象的だったのは、カニを前にした時の静けさ。皆さん夢中で殻を割り、黙々と食べ進める姿に、自然と笑顔がこぼれました。

食後は南知多ビーチランドへ移動し、イルカショーの迫力あるジャンプに歓声を上げたり、ペンギンレースの愛らしい姿に癒されたりと、それぞれが思い思いの時間を過ごしました。近年は泊りがけの旅行が負担になる方も増える中、「このくらいのお出かけがちょうどいい」という声を多くいただきました。親子で無理なく楽しめた、心に残る一日となりました。

わらびオータムフェス開催します!

今年は防災体験を中心に開催します!

防災体験は9時30分より先着順です!(①総合受付にて受付)

自然を感じる1泊旅行

生活支援員 今津美穂

今年度の宿泊旅行第2弾として、7月10日~11日と17日~18日の2班に分かれ、岐阜への1泊旅行へ行ってきました。

岐阜という共通の目的地でしたが、参加される方々の希望を聞き入れ、スケジュールを組むことで、2班それぞれに異なる旅でしたが、利用者さんの一人ひとりが楽しめる旅行となったように感じています。

10日~11日の班では、初日にロープウェーで岐阜城を訪れ、2日目に恵那峡遊覧船や恵那峡ワンダーランド、ストーンミュージアムを巡りました。一方、17日~18日の班では、初日は電車の中で食事が楽しめる寒天列車に乗り、岩村城下町散策、2日目には1班同様恵那峡遊覧船やストーンミュージアムを楽しみ、お土産巡りもしました。どちらの班も、観光地ではゆっくりとした時間を過ごし、ホテルでは豪華な夕食を堪能。希望者はその後、カラオケを楽しみました。

これまでの大人数旅行とは異なり、今回はスタッフを含めても12人という少人数グループでの旅行でした。少人数だったことで柔軟にスケジュールを調整でき、時間に追われることもなかったので、より観光を楽しむことができたと思います。

私はこれまで一支援者として旅行に参加していましたが、今回は旅行委員として新たな役割を担いました。一人ひとりが満足できるよう、どのようなプランが良いのか考えるのは難しさもありましたが、その分、普段は得られない貴重な経験ができ、とても楽しかったです。

関西旅行

生活支援員 加藤 晃一

今年度の旅行は、ご家族の希望に合わせて一泊や日帰り、親子一緒や本人のみのプランを企画しています。

最初のグループは一泊旅行で奈良の東大寺や大阪の観光、海遊館などを楽しみました。特に印象的だったのは多機能な温泉施設。月ごとに変わる入浴エリアやアジア・ヨーロッパ風の雰囲気が楽しめました。チェックイン・アウトは自動化されていて戸惑う場面もありましたが、宴会はカラオケで盛り上がりました。

-1100x619.jpg)

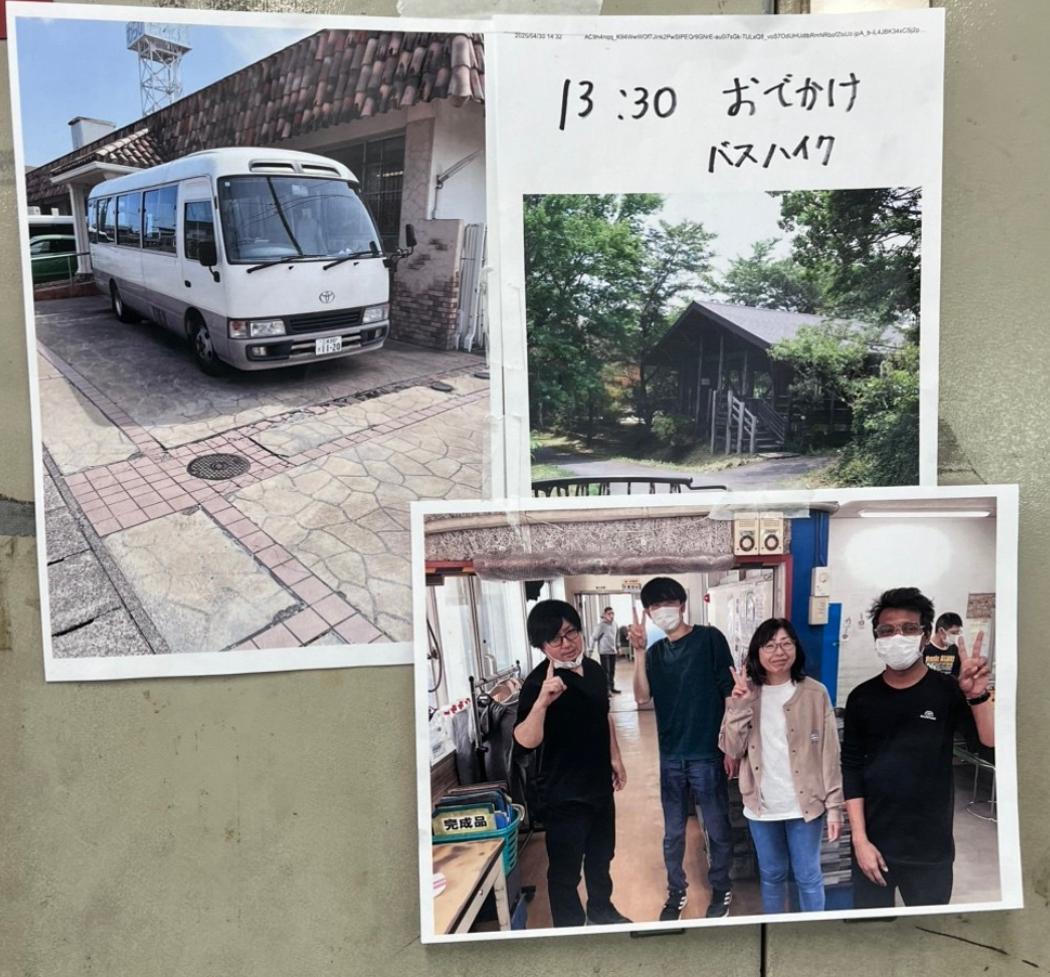

お出かけしてきました!

サービス管理責任者 稲石 涼

GWは作業量も少ないので、久しぶりに定光寺へお出かけに行ってきました。

またなんで定光寺?とツッコミが聞こえてきそうですが、利用者さん数人に「GWはどこへ行きたいですか?」とお聞きすると「定光寺!」と…やはり慣れた場所は強いのでしょうか。

今回は新たな仲間のエンジェルくんやトゥンくんと共に見晴らしのいい高台へ。新緑に囲まれる中、おやつタイムなど、まったりとした時間を過ごしてきました。外に出るってやっぱり気持ちがいいですね。皆さんいい顔で過ごされていました。

私事ですが、昨年度からサービス管理責任者になり、今年度からは現場から抜けて事務所で過ごす時間が増えました。今回のように直接利用者さんと触れ合うと機会に、「事務所忙しい?」「居るなんて珍しいね」と声をかけられると、なんだかふふっと嬉しくなり、この仕事の良さを再認識します。

あっという間に夏ももう目の前です。皆さま、体調に気をつけながらマイペースにやっていきましょう♪

還暦のお祝い

共同生活援助事業所わらび 板垣美穂

1月25日に日進市にある結婚式場で、わらびの還暦のお祝いが行われました。わらびでは毎年、還暦や成人を迎える方々を皆でお祝いしており、今年は2名の方が還暦を迎えられ、ご家族と共にお祝いをしました。

結婚式場という特別な場所での開催に合わせて、利用者さんやスタッフ全員がドレスアップして参加しました。開会の挨拶から始まり、利用者さんからのお祝いの言葉や、本人から親御さんへの感謝の手紙や手のプレゼント、記念品の贈呈が行われました。手紙を読んだりプレゼントを渡したりする場面では、照れながらも感謝の気持ちを伝える様子や、ご家族からの言葉に、会場全体が温かい雰囲気に包まれました。また、スライドショーでお2人のこれまでの思い出を振り返り、スタッフが作成したお祝いの歌を聞き、皆で一緒に歌う楽しい時間もありました。

お祝いの後には、待ちに待ったコース料理が提供されました。皆さん、今までの経験を活かして、落ち着いた雰囲気で料理を楽しまれていました。食べ終わってからもゆっくりとくつろぐ姿が見られ、私としてはこの会ではなぜこのような参加ができているのかを改めて考える機会となりました。これからの日々の支援や次のイベントにもつなげていけるような多くのことを考えさせられた会でした。

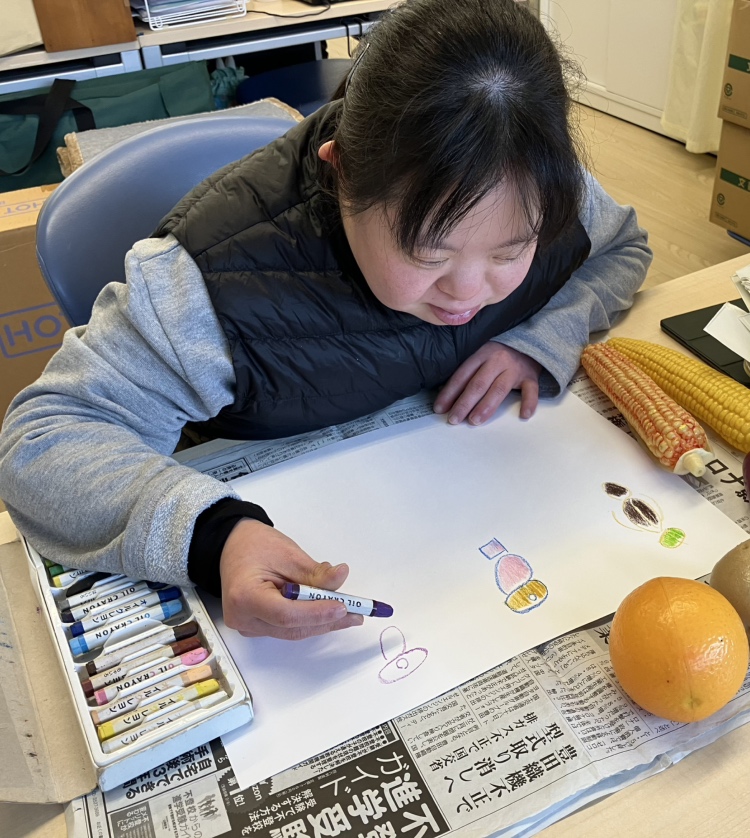

絵を通して感じること

事務局長 伊吹緑

毎月、日中活動の一環として「絵の会」を開催しています。この会では、利用者の方々が自由に絵を描いたり、模写したりと、思い思いのアート活動を楽しんでみえます。

このアート活動は、利用者の方々にとって大切な自己表現の時間だと感じています。例えば、色を塗るときのタッチにはそれぞれの個性が表れます。「勢いよく塗る人」や「丁寧にはみ出さないように塗る人」、「何度も重ねて塗る人」など、それぞれのスタイルを見ると、言葉では伝えにくい気持ちや想いなど心の声を、絵を通して表現していらっしゃるようです。完成した作品が称賛されると、皆さんの顔には自然と笑顔が広がります。また、絵を通じてコミュニケーションをとることで、今まで気付かなかった新たな一面と出会うこともあります。そんな瞬間は、心が触れ合ったように感じ、絵を描くことが大切なコミュニケーションの手段になっていると実感します。これからも、絵を通したコミュニケーションを大切にしながら「絵の会」とかかわっていきたいと思っています。

クリスマス会をしました

共同生活援助事業所わらび 生活支援員 田内伸一

12月21日と23日、わらび食堂で日中活動とグループホームのクリスマス会が開催されました。

日中活動のクリスマス会:

参加者は少人数ずつ食堂に入り、カフェテリア形式で飲み物を選びました。自分で「コーヒーブラック」と注文できる方もいれば、スタッフの支援を受けながらメニューの写真を見て選ぶ方もみえました。また、焼き菓子や差し入れのアイスクリームを楽しむ中で、自分で選んだはずのアイスクリームに「これじゃない」という反応を示す方も見えましたが、こうした体験が自分で選ぶ・意思を伝えるという経験に繋がっていくと良いと期待しています。

グループホームのクリスマス会:

ホーム全利用者とスタッフが集まり、テーブルビュッフェスタイルで夕食を楽しみました。メニューには唐揚げやピザ、和來の特製いなり寿司などが並び、皆が満腹になるまで食べることができました。サンタさんからのプレゼント配布では、利用者の笑顔が溢れ、最後には冬の花火大会を楽しみました。花火が怖い方は食堂の窓から観賞し、冬の花火の美しさを堪能しました。「嫌になったらホームに戻ってもいいよ」というスタンスでしたが、ほとんどの方が最後まで楽しんでみえました。イベントは「いつもと違う」ため、不安を感じる利用者もいますが、楽しむことができるように環境や伝え方に工夫をしています。今後も多くの楽しい経験を提供していきたいと考えています。

一泊旅行に行ってきました!

ヘルパーステーション笑の家 サービス提供責任者 近藤竜也

11月14日~15日、21日~22日、28日~29日にわらびの恒例行事の一つである一泊旅行がありました。今年度は〝親子〟一泊旅行ではなく、〝わらび〟一泊旅行と名前を変え、ご家族の方達は自由参加という形とし、3班に分かれて三重県の伊勢市と鳥羽市に行ってきました。

一日目はおかげ横丁で伊勢うどんや赤福を食べ、鳥羽水族館でアシカショーを楽しみ、鳥羽市の老舗旅館である戸田家に宿泊し、ゆっくりと温泉に浸かりながら、豪華な料理を堪能し、非日常のひとときを満喫しました。そして二日目は志摩スペイン村へ行き、アトラクションや店舗巡りなど沢山遊んで帰ってきました。

私はわらびで勤めて十数年経ちますが、初めて参加者ではなく、旅行委員として参加しました。長年勤めていても分からないことだらけでしたが、普段はヘルパーステーションで働いている為、他の部署の職員と何かイベントを企画する機会は少なく、今回のように一つの目標に向かって取り組んでいくのは個人的にはとても楽しかったです。もちろん、部署の垣根を越えて一つのイベントを作り上げていくので大変な面もありましたが、とてもやりがいがあり、結果的にはチームワーク良く出来たと思います。

普段行き慣れていない場所に利用者さん達を連れて行くのは少し緊張感がありますが、参加された皆さんがとても楽しそうな姿が見られて、旅行委員としてとても嬉しく思いました。旅行委員だけでなく、支えてくれた他のわらびのスタッフの皆さま、そして参加していただいた利用者の皆さま、ご家族の皆さまのおかげで無事に終えることができました。ありがとうございました。来年はどこに旅行に行くか楽しみに待っていてくださいね。

「安心・安全なくらしを目指して」

相談支援事業所わらび 深田明男

南海トラフ巨大地震が40年以内に90%以上の確率で起こると言われていますが、準備ができていないと感じる時が多くあります。実際に災害が起きた時に支援が必要となる障がいを持たれている方や高齢者などの避難行動要支援者と言われる方々が、安否確認も含めどのように避難していくかを具体的に決めていく必要があると感じています。みよし市災害時避難行動要支援者登録をしてもらうと個別支援計画を作成する流れになっています。計画は各行政区の自主防災会が作成となっていますが、実際は「相手を知らなかったりして難しい状況」とお聞きしました。地域包括支援センターや基幹相談センターは専門職で高齢者や障がい者の生活状況を把握しています。しかし、災害時に地域にいないことも想定され、また地域とのつながりや災害時の知識が少ないというのが実情です。反対に地域の方は、常にその地域にいて、災害に対する知識がある人もみえます。ですから、お互いの良いところを組合わせていくことで、対象となる方々の安全確保につながっていくのだと考えています。まずは関係機関と地域との距離を縮めることからスタートし、防災の知識も教えてもらいながら避難体験などを一緒に行い、障がいを持った方などの生活実態を知ってもらった上で協働で計画作成をしていけたらと考えています。

そのための一歩として、また重層的支援の取組を知ってもらうため、11月24日に開催された三好丘行政区の防災訓練にボランティアとして参加しました。支援している方の家族から「今日はどうして来てるの?」と尋ねられるたびに理由を伝えると知り合いを紹介してくれました。「ちょっとは、顔が知ってもらえたかな?」と感じる瞬間でした。参加をきっかけに地域の防災士から能登の震災を通して今後の取組への助言を頂くこともできました。今後は、各行政区の自主防災会の方々と一緒に話し合いを重ねながら災害時に備えていきたいと思っています。